サイトをリニューアルしました。

新年度(2021年4月度)から塾の体制を一新して、授業料も改訂するからです。

リニューアルしてから、何件か問い合わせの電話をいただきました。春期講習の問い合わせでした。今年度は春期講習は行いません。

4月度よりの入塾をお考えの方は、まずお電話ください。

面談して当塾の学習に対する考え方や進め方等をお話しします。

安心するのに理由はいらない

今ほど、情報が溢れかえった時代はないだろう。情報が多ければ多いほど、人は不安になる。

なぜなら、その溢れるような情報の海から、正しい選択をしなくてはいけないと思うからだ。

リテラシーは確かに必要だけれど、賢くなければ、というプレッシャーは人を緊張させ、不安にさせる。

人は情報の氾濫の中で、正しく選ばなくては安心できないと思うようになっている。

本当にそうなのだろうか。

不安を解消しなくては、常に正しい判断をし続けなくては、人は安心することができないのだろうか。

毎日教室で生徒たちと学習する時、僕はよく生徒たちに言う。

「間違ってよかったね!」と。

隠れていたものが見えるようになったから。

常に、問題は解決を携えて現れるのだから。

「アクセプタンス(受容)のバスケット」というワークを受けたことがある。

目の前にカズラで編んだ気持ちの良いバスケット(籠)がある。

この籠は、なんでも受け入れてくれる籠だ。

しんどい思いも腹立ちも、悲しみも絶望も。

それがどんなものでも受け入れてくれる。

受け入れることなどできないという思いも、不安をなくすことができないという不安も。

僕は「受け入れられない」という思いや、その「受け入れられない自分が受け入れられない」という思いや、それが延々と続く「受け入れられない」を、ずっとずっとその籠に投げ入れ続けた。

不安の連鎖から解放されるために一つの提案がある。

安心から始めるのだ。

赤ん坊が全てを委ねて、無防備でこの世に生まれてくるように、安心の理由を探すことをやめるのだ。

安心するのに理由はいらない。

想像してみる。

安心したら、あなたは、僕は何をし始めるだろう。

大人も子供もみんなで学ぶ

最近のブログは、一見すると、これ学習塾のブログなの?と思うくらい、直接学習とは結びつかないように見える記事が続いている。(ちゃんとつながっています。)

なので、誤解されてももったいないので、ここに「郡山悠学舎」のサイトへのリンクを貼っておくことにします。

郡山悠学舎は、小学生から高校生まで(若干名、大人も)が通う小さな学習塾です。気がついたらもう20年近くやってます。

さて、今小学部でちょっとしたブームになっているのが「計算のパズル」。早い子は授業開始の1時間くらい前に教室に来て、ひたすらパズルをやっている。

教室にはいくつか進級式のパズルや迷路が置いてあって、早く来てやりたい奴をやっていいことにしている。

今、塾を改装中で、寝っ転がったり、ストレッチしたり、小さい子が積み木やLEGOなんかをやったりできるように畳の部屋を作るつもり。

子供だけじゃなくて、お母さんたちやお父さんたちを含めて、大人たちも集まって読書会やお話会なんかもやりたい。

だんだん学習塾みたいじゃなくなっていく予感。

魂胆のない情報

「魂胆」という言葉を辞書で引くと、「心中に抱いているたくらみ、悪だくみ」と書いてある。漢字は、魂(たましい)と、胆(きも)なのに、あまり良い意味で使わない熟語だ。

この頃、昔に比べると全くと言っていいくらい本屋に立ち寄らなくなった。たまに行くと、まず思うこと。それはやたら長いタイトルの本が目立つ、ということだ。

それが「詩的」に長いなら、まだ許す。

何を言ってるかわからんタイトルだってまだマシ。

気分を害するタイトルがずらっと並ぶのは、主にビジネス関係と学参(学習参考書)の棚である。

そこはまるで新聞折込のチラシが並んでいるのと大して変わらない。

ケバケバしくて、なにかしらの魂胆丸出しの、品のないタイトルばかり目につく。

学習参考書のタイトルで目立つ文句は 簡単、短期間、効果、方法、できる、わかる、、、。

ページを開けば、中身のあるものももちろんある。

こんなタイトルつけなきゃ内容はいいのに、と思うものもたくさんある。

でも、騒々しい教室で教師が大声で「静かに!」と叫んでいるのと同じ類の、滑稽で悲しい状況がある。

声が届かなければ、始まらない。

内容のある情報も、手に取ってもらえなければ意味がない。

そして、とどのつまり、売れないと話にならないのだ。

思えば、政治も経済も教育も、何もかもがポピュリズム(人気取り)に毒されている。

良いものをじっくり育てる、という余裕が失われ、見栄えが良くて口当たりの良い、その刹那が良ければ、後のことは知らない的な、いかにも軽い薄いものが溢れている。

この夏は、生徒募集のチラシを撒かなかった。これは塾としては敗北宣言に近い。(塾のブログには載せた。魂胆のない正確な情報を心がけた。)

広告はどうしたって誇大広告、誤解を恐れずに言えば、嘘がない広告は広告とは言えまい。

そもそも広告を出すという動きそのものが、それを手に取る者を「動かそう」という「魂胆」に違いない。

出したいのは「魂胆のない情報」。

残念ながら、それは軽くも薄くもない。

(聞くところによると、ドイツでは店の店員の愛想がすこぶる悪いらしい。はじめ聞いた時は、嫌な国、なんて思ったけれど、ちょっと違うのかも、と思うようになった。ドイツの本のタイトルがどうなっているのか、本屋を覗いてみたい。特に学参。そして店員さんとやりとりもしてみたい。)

「目的的な考え方」の弊害について

2019年7月10日(つぶやきのようなものなので、言葉が雑ですが、お許しください。)

認知心理学分野で目的的行動理論のようなものがありそうだけれど、僕が言う「目的的な考え方」というのはもう少し人の生活レベルのピントの荒い話だ。

何を思って、そんな言葉を思い描いたのか、というと、塾屋の僕にとって一番身近な子供のお勉強、つまり「学習」という行動を考えていたのだ。

(ちなみに、この言葉が浮かんだ直接的な瞬間は、昨日ここに書いた安冨歩さんの馬と一緒の選挙演説行脚のYouTubeを見ていた時だった。選挙演説なんていうのも、モロに目的的な考え方に支配された行動のはずだけれど、さすがに安冨さんは、さらっとそれから優雅に身をかわして、目的など何処へやらの「安冨ワールド」を現出させていた。こんな選挙運動見たことない。)

さて(お勉強的)学習は、もろ「目的的な考え方」に支配されている。何を目的としているか、というと、できるようになること、もっとぶっちゃけていうと、テストでいい点が取れるようになることだ。そういう目的を持って学習する。そして、常に理解度を測るためにテストをしたりして確かめる。その到達度を持ってして成果と考える。

目的的な考え方の恐ろしいところは、本来目的的ではない行為まで取り込んでしまうところだ。たとえば、遊び、というのは、それを楽しむのが目的であって(あらら目的がでてきてしまった、、、)遊ぶことで得られる効用というか、成果などは本来、眼中にないはずだ。

もっと言うと、無駄の効用とか、無為の成果とか、とにかく、目的的な考え方はあらゆる活動をその成果を持って判断するような、世知辛くてみみっちい思考の世界に貶(おとし)めてしまう。

つまり「目的的な考え方」は成果のためには、遊びであろうが瞑想であろうが無為(ノンドゥーイング)であろうが、エンライトメント(悟り)だって、なんだって使ってしまおう、という傲慢で強欲な考え方なのだ。

「マインドフルネス」なんていうのも、この「目的的な考え方」に毒されてるんじゃないかな、、、。

とにかく、今はあらゆる行為が、そしてあらゆる人の心が「目的的な考え方」に汚染されて、みみっちくなってしまっていると感じるのだ。

ちなみに、学習の効果から言うと、夢中になって遊ぶのが一番効果的なのだ。

ほらほら、こうしてマインドというのはあらゆる活動を「目的的」なものにしてしまう、恐ろしい働きなのだ。

「好きなこと、やりたいことアンケート」を取りました。

2019年7月8日

安冨歩さんという、私が大変尊敬する方がいらっしゃいます。

経済学者としてだけでなく、理系文系などという専門重視のアカデミズムに囚われず、幅広い分野で興味深い研究を続けておられます。

けれども世間には、そういう学究としての業績よりも、女性装の東大教授としての方が有名でしょう。

最近では今回の参議院選挙に山本太郎率いる「れいわ新選組」から立候補して、馬に乗って選挙をするというちょっと常人には発想することさえできない、奇抜な選挙戦を展開しておられます。(まだ今回は馬に乗った姿を拝見していません。楽しみ!)

はじめ私が彼のことを知ったのは、彼が女性装の人であることとは関係がありませんでした。

誰もがぜひ読むべき本として、私が大切にしているいくつかの本の中に、アリス・ミラーというドイツの精神分析家の書いた「魂の殺人」という本があります。

教育という名のもとに、親や教育者が子供の瑞々しい感性を奪い、魂を枯渇させることを告発したすばらしい作品です。

その教育は、ヒトラーのドイツを作り上げる心理的な下地を作ったようですが、本当に恐ろしいのは、親や教育者には、自分が子供たちにしていることの罪深さに対する自覚がなかった、ということです。

むしろ、それは善意と愛情によって為されたのです。

そして、恐ろしいことに、今もそれは現在進行形で続いています。

そういう教育、しつけが、親や教育者の善意や信念によって子供たちに与えられ続けている、というわけです。

ミラーは確かその本の増補版の序文にとても大切なことを綴っています。

それは子供達の両親に対して、決して罪悪感で自分を責めないでほしい、ということです。

親自身もそういった教育、しつけの被害者であり、大切なのは、気づきによって、この親から子、一つの世代から次の世代へと受け継がれていく、悲劇の連鎖を断ち切ることだ、と。

安冨さんは、その「魂の殺人」のアマゾンのカスタマーレビューに「全人類、必読!」というレビューを寄せておられました。

そこで私は安冨さん個人に興味を持ち、インターネットなどで調べるうちに、彼が女性装の東大教授で、様々な分野で積極的に発言しておられることを知ったのです。

その勇気を持って、人々を自由に生きる方向へ誘おうとしておられる姿にとても感動しました。

いつもリラックスした話ぶりは、とてもわかりやすく明快で気持ちがいいです。(ユーチューブで検索すれば、すぐにでてきます。)

安冨さんの書かれた本には、専門の経済をテーマとしたものの他に、

『誰が星の王子さまを殺したのか―モラル・ハラスメントの罠』

『マイケル・ジャクソンの思想』

『あなたが生きづらいのは「自己嫌悪」のせいである。』などなど、ミラーの「魂の殺人」に共通する、人の心を壊してしまう子供達、そして大人たちへの働きかけのカラクリ、悲劇を解き明かすものもあります。

今回の選挙では「子供を守る社会を作ろう」と、馬に乗って演説行脚をなさるようです。

私も、今一番大切なことは「子供を守る」ことだと思います。

子供を守ることを出発点にして考えれば、この世の中の様々な問題を解決する糸口が見えてくると思っています。

さっそく教室で「好きなこと、やりたいことアンケート」というアンケートをとりました。

子供たちに、今夢中になっていること、なりたいな、と思っている人(仕事)、教室でやっていることで気に入っていること、他にやりたいこと、なんかをアンケート取ってみました。

まだ、整理はできていませんが、子供たちの意見を取り入れて、楽しくやっていきたいと思っています。

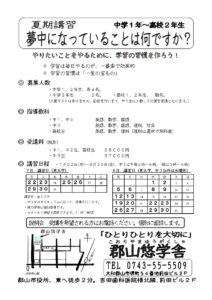

夏期講習について

やっと夏期講習の日程その他が決まりました。チラシも作りました。

私は人を誘うのが苦手です。素敵な広告の文句を並べるのが下手くそです。

もちろん、言葉で人がその気になるということも知っています。たくさんの仕事に携わってきたので、情報を人に伝え、知ってもらうことがどれほど大切かも知っているつもりです。

でも、とりわけ教育に関して、その情報に嘘があってはいけません。生徒たちを魅惑するのは、あくまで学問の中身そのものであって、そこへと誘う甘い言葉や過大な期待を抱かせるキャッチーな文句であってはなりません。

何よりもまず、あなたが何に興味があり、何をしたいと思っているかが大切です。

それがスタートです。そして、それがなければ学ぶことはただ苦しく、辛いだけのものになってしまうかもしれません。

学習の始めから終わりまで(終わりはないと思いますが)、その毎日の学習を支え、前へと進めていく唯一の力は、何かにワクワクする思い、やっていて楽しいと感じる気持ちです。

学び始めて、辿り辿って行き着く先は、もしかしたらスタートを切った時点では思いもしなかったところかもしれません。

それでいいのです。それが学びの醍醐味だと言ってもいいと思います。

学んでいくうちに、どうしても必要な知識やスキルのハードルに出くわすでしょう。

それを越えるのに必要な集中力や持久力は学んでいく中で鍛えられ、高められていきます。

イヤイヤ学ばなければならない、と思っているなら、まず、自分は何に気持ちが動くのか、何を知りたいと思っているのかを考えて欲しいのです。

そこから始めることが大切だと思います。

そして、もちろん、学びの基本である「言葉」をたくさん知って、その「言葉」を使って、自分の気持ちや考えを人に伝え、また他の人の考えや現在の文明を作り上げてきた偉人たち、天才たちの言葉を理解していくスキルを磨く必要があるでしょう。

それはきっと、あなたのワクワクをもっと大きく広げ深め、ほかのひとと共有するチャンスを広げるにちがいありません。

どうぞ、自分のワクワクする気持ちを大切にしてください。

そして、そのあなたのワクワクと、学びの世界が、「幸せな出会い」をすることを願っています。

そういうあなたと一緒に学んでいきたいと思っています。

夏期講習の募集についてー3(学習を習慣にするためのツール2「クイズレット」「スタディプラス」について)

「クイズレット」という、これもインターネット教材を使用しています。

ベースは単語カードでいわゆる暗記ツールですが、いくつかの問題形式で学習できるようになっています。

英語は教科書本文、教科書の新出英単語、英熟語、入試英単語、英熟語等に使用しています。理科、社会は一問一答、穴あき、等の暗記ツールとして使用しています。リスニングやシャドーイング、ディクテーションも練習できるようにしてあります。

私の教室では、定期テスト、入試に向けて、かなりのキラーツールとなっています。

中学生には一人1台、iPadを持ってもらっていますので、教室でも家でも、これらのツールを使用して、毎日継続的に学習を進めていくことができます。

「すらら」「クイズレット」両ツールとも、指導する私たちが、各生徒の学習状況を把握できるようになっています。

もう一つ、今春から「スタディプラス」という学習記録ツールを使い始めました。

これは学習を記録するアプリです。大学受験生の間で「学習SNS」として、非常に人気のあるアプリですが、このアプリを指導者側も使える形にした「スタディプラス フォー スクール」を今春から導入しました。

学習記録をつけることのほか、継続的に学習を進めるための様々な工夫が詰まったツールですが、私は特に学習計画を指導者、生徒がともに作ることができる機能に注目しています。

チャットの機能もあって、個々の生徒とコミュニケーションをとることができます。今はこの機能を「国語の短文作成とその添削」のやりとりに利用しています。

「学習の習慣を作る」ための切り札となるツールだと思っています。

以上、3つのインターネットツールを紹介しました。

夏期講習の募集についてー2 (学習を習慣にするためのツールその1「すらら」について)

私の教室で使用するツール等について、少し説明します。

「すらら」というインターネット教材を使用しています。

本格的に使い始めてから、3年になります。

小学生から高校生まで、自学自習で少しずつ学習を進めていくことのできるツールです。今のところ、英語、数学、国語の3教科です。(来年くらいから理科、社会もスタートするようです。)

ざっくりと小学生低学年、高学年、中学生、高校生という括りがありますが、基本的に無学年にステップが進んでいきます。

1つ1つのステップは小さく分けられていて、無理なく理解して進んでいけるように工夫されています。

レクチャーはていねいでわかりやすいです。レクチャーの後に必ずドリルステージがあって、理解できているかどうかチェックできるようになっています。ドリルは1問やるごとに正解不正解が示され、解説が続きます。(数学の問題ごとの解説は少しわかりにくいです。見直す力が必要で、それは少しレベルの高い作業です。やり方は分かっていて、計算間違いなどで不正解となった人は、その間違いをチェックして先に進めますが、内容理解が不足している場合はもう一度レクチャーを聞きなおしてもらっています。)

まとめると、ある程度の国語力とていねいにやる力がある場合は、自学自習で進めていける良い教材だと思っています。

私の教室では学力に応じて、だんだんと指導の範囲を小さくしていって、最後は学習においても自立してもらうことを目標にしていますから、「すらら」は生徒の学力に合わせて色々と加減のできる便利なツールです。

インターネット上で使用する教材なので、家でも教室でも同じように進めることができます。

指導する側としても、常に生徒の学習状況が把握できるので、とても重宝しています。

夏期講習の募集について-1 (学習を習慣にするために)

また例によって、理屈を並べているうちに、夏期講習の季節がやってきました。

チラシも作るけれど、ここで悠学舎の講習のポイントをお伝えしたいと思います。

要点はズバリ、小中高校生の人に向けては、

「あなたは毎日、机に向かって教科書や問題集を開きますか?」

保護者の方に向けてなら、

「お子さんは毎日、机に向かって教科書や問題集をやっていますか?」

です。

・もし毎日学習できていないなら、今すぐ始めましょう。

・やり方がわからないなら、教えます。

・家でできないなら毎日教室に来て、学習してください。

まずはここからスタートしましょう。

もちろん、学習は計画的にやるのです。計画を一緒に立てましょう。

「塵(ちり)も積もれば山となる」のです。

1日1個、英単語を覚えたとしても、一年経てば300個覚えます。やらなかったら1つも覚えません。この差が大きい‼︎

夏期講習期間中は講習生も自習可能です。

この長い休みを利用して、ぜひ「毎日学習する習慣」を身につけてほしいと思います。

学習を習慣にする、というのは、1日のいろんな行事(作業)、例えば「歯を磨く」「風呂に入る」「食事をする」に

「机に向かって学習する」という一項目を付け加える、ということです。

1日のうちで必ずやることの流れに「学習」をはめ込んでしまうのです。

(終わりにちょっとご褒美をつけるのがコツです。)

学習の目的の90%は「慣れる」ということです。もちろん、正しい情報、正しいやり方でなくてはいけませんが、始めはそんなに神経質にならずに、まず始めましょう。

変なやり方をしていたら、正しいやり方を教えます。